Contrairement à la croyance populaire, une pente trop forte dans une canalisation peut causer plus de bouchons qu’une pente modérée.

- La performance d’un système d’évacuation ne dépend pas de la vitesse de l’eau, mais de sa capacité à transporter les solides (la « vitesse de transport critique »).

- Le silence absolu d’une colonne de chute s’obtient par le choix des matériaux (fonte), la forme des raccords (coudes 45°) et la désolidarisation acoustique.

- Une ventilation adéquate, respectant les normes du Code du Québec, est la seule garantie contre le désiphonnage et les odeurs d’égout.

Recommandation : Abordez chaque projet de plomberie non comme un simple assemblage de tuyaux, mais comme la conception d’un système hydrodynamique équilibré pour garantir performance et quiétude à long terme.

Ce son sourd, ce « glouglou » inquiétant qui remonte de l’évier lorsque la machine à laver se vide. Cette odeur tenace qui émane de la douche du sous-sol après une semaine d’absence. Ces désagréments, que l’on attribue souvent à une fatalité, sont les symptômes d’un système d’évacuation conçu sans élégance, sans une compréhension fine de la physique qui le régit. Pour l’architecte, le designer ou le rénovateur exigeant, se contenter d’évacuer l’eau est un échec. Le véritable objectif est de chorégraphier son parcours pour qu’il soit inaudible, invisible et infaillible.

L’approche conventionnelle se limite souvent à des préceptes simplistes : respecter une pente de 2 %, ne pas jeter de graisses et s’assurer qu’un évent débouche sur le toit. Si ces règles constituent une base, elles ne sont que l’ombre d’une science bien plus complexe. Elles ne répondent pas aux questions essentielles : pourquoi une pente trop forte est-elle contre-productive? Comment la géométrie d’un raccord peut-elle générer un vacarme à l’étage inférieur? Pourquoi le froid mordant de l’hiver montréalais peut-il vider tous vos siphons simultanément? La réponse se trouve dans la mécanique des fluides, cette discipline qui transforme un plombier en véritable chef d’orchestre hydraulique.

Mais si la véritable clé n’était pas de faire couler l’eau le plus vite possible, mais de maîtriser sa vitesse et sa pression à chaque instant? Cet article se propose de lever le voile sur les principes physiques qui se cachent derrière les articles du Code de construction du Québec. Nous explorerons les paradoxes de la pente, les secrets de l’insonorisation, l’importance capitale des raccords et les subtilités de la ventilation. L’ambition n’est pas de simplement suivre la norme, mais de la comprendre pour la transcender et concevoir un système d’évacuation qui soit l’expression même de la sérénité et de la performance.

Pour vous guider à travers cette science de la quiétude, nous avons structuré cet article en explorant les facettes cruciales de la conception, des paradoxes de l’écoulement aux solutions les plus élégantes pour les défis modernes comme les îlots de cuisine.

Sommaire : Comprendre les coulisses de votre confort sanitaire

- Le paradoxe de la pente : pourquoi une évacuation trop rapide peut causer des bouchons

- Comment rendre une chute d’évacuation complètement silencieuse ?

- Le diable est dans les détails : comment le choix d’un raccord peut changer tout votre système

- Pourquoi votre siphon se vide tout seul (et laisse entrer les odeurs)

- Comment ventiler un évier d’îlot sans tuyau apparent ? La solution du « loop vent »

- La juste pente : le secret d’une évacuation qui ne bouche jamais

- Les 10 ennemis jurés de vos canalisations que vous jetez sans le savoir

- Le système d’évacuation : les coulisses silencieuses de votre confort sanitaire

Le paradoxe de la pente : pourquoi une évacuation trop rapide peut causer des bouchons

En plomberie, l’intuition est souvent notre pire ennemie. Elle nous dicte qu’une pente plus forte garantit une meilleure évacuation. Pourtant, c’est précisément le contraire. Imaginez une rivière rapide charriant des roches : l’eau file, mais les solides roulent et s’accumulent au premier obstacle. Dans vos tuyaux, le même phénomène se produit. Une pente excessive (supérieure à 4 %) provoque une séparation des liquides et des solides. L’eau s’écoule trop vite, abandonnant derrière elle les déchets plus lourds qui forment progressivement un barrage. Ce concept est au cœur de la conception d’un système auto-nettoyant : il faut atteindre la vitesse de transport critique, où l’eau se déplace juste assez vite pour emporter les solides avec elle, sans les dépasser.

Ce principe est si fondamental qu’il est inscrit dans le Code de construction du Québec. Pour la plupart des projets résidentiels, le Code exige une pente minimale de 2% pour les tuyaux de 3 pouces et moins, et de 1 % pour ceux de 4 pouces et plus. Cet équilibre subtil assure que le flux a la force nécessaire pour « pousser » les déchets sur toute la longueur du tuyau. Dans le contexte des rénovations montréalaises, ce calcul devient un véritable art, comme le montre le cas de la rénovation d’un sous-sol de plex sur Le Plateau-Mont-Royal. La contrainte d’une dalle de béton existante de seulement trois pouces d’épaisseur au-dessus de la canalisation impose une gestion millimétrée de la pente pour respecter à la fois le Code et les limitations physiques du bâtiment centenaire.

Une pente trop faible est un problème évident, menant à la stagnation et aux dépôts. Mais une pente trop forte est un vice de conception plus insidieux, créant une fausse impression d’efficacité qui se paie par des blocages récurrents. La performance ne réside pas dans la vitesse, mais dans l’équilibre parfait de la chorégraphie hydraulique.

Comment rendre une chute d’évacuation complètement silencieuse ?

Le bruit d’une colonne de chute est l’ennemi juré du confort acoustique dans un immeuble. Ce son n’est pas dû à l’eau elle-même, mais au phénomène de rupture de film annulaire : lorsque l’eau dévale la paroi verticale, le noyau d’air au centre du tuyau devient turbulent, créant des ondes de pression et des vibrations qui se transmettent à la structure du bâtiment. Rendre une chute silencieuse ne consiste pas à étouffer le bruit, mais à l’empêcher de se former et de se propager.

La première ligne de défense est le matériau du tuyau. Le traditionnel tuyau en fonte, grâce à sa masse et sa densité, possède des propriétés acoustiques intrinsèquement supérieures à l’ABS standard. Des systèmes modernes haute performance comme le Geberit Silent-db20 ou le REHAU RAUPIANO poussent cette logique encore plus loin, mais à un coût significativement plus élevé. La seconde stratégie est géométrique : remplacer les coudes à 90° à la base des colonnes par une succession de deux coudes à 45°. Cette courbe plus douce réduit la turbulence de l’eau à l’impact, diminuant drastiquement la génération de bruit à la source.

Enfin, la désolidarisation est cruciale. Chaque point où le tuyau touche le bâtiment est un pont acoustique potentiel. L’utilisation de colliers de fixation antivibratiles avec des inserts en caoutchouc et l’enveloppement du tuyau dans de la laine minérale acoustique aux traversées de murs et de planchers créent une rupture physique qui empêche les vibrations de se propager. C’est l’association de ces trois stratégies – matériau, géométrie et isolation – qui permet d’atteindre une quiétude quasi absolue.

Comme le montre cette installation typique dans un duplex montréalais, l’attention portée aux détails, comme le choix des colliers et le soin apporté à l’isolation, est ce qui distingue une installation standard d’un système acoustiquement performant. Le silence est un luxe qui se conçoit.

Plan d’action : auditer votre système pour une quiétude absolue

- Points de contact acoustique : Listez tous les points d’ancrage de la tuyauterie et les traversées de murs ou de planchers pour identifier les ponts phoniques potentiels.

- Collecte des spécifications : Inventoriez les matériaux prévus (ABS, fonte, système acoustique) et la géométrie des raccords (coudes à 90° vs deux à 45°).

- Cohérence avec la CMMTQ : Confrontez vos choix aux bonnes pratiques recommandées, notamment l’usage de manchons de désolidarisation et de colliers antivibratiles.

- Analyse de l’impact sonore : Évaluez l’attente de performance acoustique (simple réduction vs silence absolu) pour justifier l’investissement dans des matériaux supérieurs.

- Plan d’intégration : Établissez une liste de modifications prioritaires, comme remplacer les colliers standards ou ajouter de la laine minérale, pour atteindre le niveau de quiétude désiré.

Le diable est dans les détails : comment le choix d’un raccord peut changer tout votre système

Dans la grande chorégraphie d’un système d’évacuation, les raccords sont les pas de danse les plus critiques. Un mauvais choix ou un mauvais positionnement peut créer des turbulences, des contre-pentes ou des points de blocage qui compromettent l’ensemble de l’installation. Le Code de construction du Québec est d’ailleurs très précis à ce sujet. Comme le stipule le Chapitre III – Plomberie : « Un branchement d’évacuation doit se faire à plus de 1,5 m (5 pieds) de la base de la colonne de chute pour éviter d’engorger le coude ». Cette règle simple prévient un phénomène de « collision hydraulique » où le flux d’un appareil sanitaire perturbe le flux principal de la colonne, créant des refoulements et du bruit.

Le choix du type de raccord est tout aussi crucial, surtout dans le contexte des rénovations du vieux bâti montréalais. Comment connecter un nouveau tuyau en ABS à une colonne de chute en fonte centenaire de manière étanche et durable? La solution réglementaire réside dans les accouplements mécaniques blindés, souvent de marque Fernco. Ces joints flexibles en caoutchouc synthétique, renforcés par un collier de serrage en acier inoxydable, absorbent les différences de diamètre et les vibrations entre les deux matériaux. Ils assurent une étanchéité parfaite là où une colle ou un simple emboîtement échouerait lamentablement, prévenant ainsi les fuites et les problèmes structuraux à long terme.

L’utilisation de raccords appropriés n’est pas une simple formalité; c’est une assurance de performance. Privilégier des raccords à grand rayon (long sweep) plutôt que des coudes secs (short turn) facilite l’écoulement et le passage d’un furet de nettoyage. Chaque Y, chaque coude, chaque T sanitaire doit être choisi et orienté non seulement pour diriger l’eau, mais pour le faire avec un minimum de friction et de turbulence. C’est dans cette attention microscopique aux détails que réside la robustesse macroscopique du système.

Pourquoi votre siphon se vide tout seul (et laisse entrer les odeurs)

Le siphon, cette simple courbe en « P » ou en « S » sous chaque appareil sanitaire, est le gardien de votre confort olfactif. Son rôle est de maintenir un bouchon d’eau, ou garde d’eau hydraulique, qui bloque le passage des gaz d’égout nauséabonds. Lorsqu’un siphon se vide, ce n’est presque jamais à cause d’un défaut du siphon lui-même, mais d’un déséquilibre de pression dans le système de ventilation. Ce phénomène, appelé désiphonnage, peut survenir de deux manières : par aspiration ou par induction.

Le désiphonnage par aspiration se produit lorsqu’une grande masse d’eau (comme la chasse d’une toilette) dévale la tuyauterie, créant une pression négative derrière elle. Si le système de ventilation est sous-dimensionné ou obstrué, cette dépression va littéralement « aspirer » l’eau des siphons des appareils sanitaires à proximité. C’est ce qui provoque le fameux bruit de « glouglou ». Le Code est clair sur les dimensions requises pour éviter cela; à titre d’exemple, les exigences du Code de construction du Québec stipulent qu’un tuyau de ventilation de 1½ pouce peut supporter jusqu’à 20 facteurs d’évacuation (F.É.) sur une distance maximale de 15 mètres. Un sous-dimensionnement est une invitation aux problèmes.

Un autre défi, particulièrement pertinent durant l’hiver québécois, est le blocage de l’évent de toit par le givre. La vapeur d’eau chaude qui s’échappe de l’évent peut geler à son contact avec l’air glacial, formant un bouchon de glace. Le système de plomberie ne peut alors plus « respirer », créant un vide qui aspire l’eau de tous les siphons de la maison. C’est une cause fréquente d’odeurs d’égout soudaines en période de grand froid.

Enfin, après une longue absence, l’eau du siphon peut tout simplement s’évaporer, surtout dans les sous-sols secs. Dans tous les cas, la solution est de s’assurer que le système de ventilation est conçu, installé et entretenu selon les règles de l’art pour maintenir un parfait équilibre des pressions.

Comment ventiler un évier d’îlot sans tuyau apparent ? La solution du « loop vent »

L’îlot de cuisine est un élément central du design contemporain, mais il représente un défi de taille pour la plomberie : comment ventiler l’évier sans qu’un tuyau disgracieux ne monte au plafond? La solution la plus élégante et la plus performante est la ventilation en boucle, ou « loop vent ». Cette technique consiste à créer une boucle de ventilation sous le plancher qui monte au-dessus du niveau de débordement de l’évier avant de redescendre pour se connecter à la fois au tuyau d’évacuation et à l’évent principal du bâtiment. Cette boucle empêche l’eau de pénétrer dans le système de ventilation tout en assurant un équilibre parfait des pressions, protégeant ainsi le siphon de l’évier.

Cependant, l’installation d’un « loop vent » peut être complexe ou impossible dans une dalle de béton existante. Dans ces situations spécifiques, le Code de construction du Québec offre une alternative : le clapet d’admission d’air (AAV), aussi appelé « cheater vent ». Il s’agit d’une valve mécanique qui s’ouvre pour laisser entrer l’air lorsque la pression dans la tuyauterie devient négative, puis se referme par gravité pour bloquer les gaz d’égout. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) encadre strictement leur utilisation.

Selon une fiche de bonnes pratiques publiée par la RBQ, l’usage d’un AAV est permis pour ventiler un meuble-îlot, à condition qu’il existe déjà un évent principal se prolongeant vers l’extérieur dans le bâtiment. L’installation doit respecter des règles précises : le clapet doit être installé à au moins 100 mm au-dessus du tuyau de vidange qu’il dessert et rester accessible pour l’entretien. Bien que pratique, l’AAV reste une solution mécanique avec des pièces mobiles susceptibles de faillir, là où le « loop vent » est une solution passive et entièrement fiable. Le choix entre les deux dépendra donc des contraintes du site et du niveau de performance et de durabilité recherché.

La juste pente : le secret d’une évacuation qui ne bouche jamais

Nous avons vu que trop de pente est un problème, mais la « juste pente » est la pierre angulaire d’un système d’évacuation fonctionnel. C’est elle qui assure la vitesse d’écoulement idéale, entre 0,6 et 1,2 mètre par seconde (2 à 4 pieds par seconde), pour un transport efficace des solides. Le Code de construction du Québec, s’appuyant sur des décennies de données empiriques, a codifié ces pentes idéales pour garantir la performance des installations. Comme le précise la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), « une colonne de chute dans sa partie horizontale doit normalement avoir une pente de 1:50 (soit 2 % ou ¼ po par pied) dans le sens de l’écoulement ».

Cette règle de 2 % est la plus courante pour les diamètres de tuyaux que l’on retrouve dans les applications résidentielles. Cependant, la pente requise varie en fonction du diamètre du tuyau et de la charge qu’il doit supporter, mesurée en Unités de Facteur d’Évacuation (UFE). Chaque appareil sanitaire (toilette, douche, évier) correspond à un certain nombre d’UFE, et la somme de ces unités détermine le diamètre et la pente nécessaires pour l’ensemble du système.

Le tableau suivant, basé sur les normes du Code, illustre la relation entre le diamètre du tuyau, la charge qu’il peut supporter et la pente minimale requise. C’est un guide essentiel pour tout concepteur.

| Diamètre tuyau | Charge UFE | Pente minimale | Équivalent po/pi |

|---|---|---|---|

| 3 po | Jusqu’à 20 | 2% | 1/4 po par pied |

| 4 po | Jusqu’à 180 | 1% | 1/8 po par pied |

| 6 po | Plus de 180 | 0.5% | 1/16 po par pied |

On observe clairement que plus le diamètre du tuyau augmente, plus la pente requise diminue. Un tuyau plus large peut en effet transporter un plus grand volume d’eau à une vitesse adéquate avec une inclinaison moindre. Respecter scrupuleusement ces valeurs n’est pas une contrainte, mais la garantie d’un système qui fonctionnera sans faille et sans intervention pendant des décennies.

Les 10 ennemis jurés de vos canalisations que vous jetez sans le savoir

Même le système d’évacuation le mieux conçu au monde a ses limites. Sa performance à long terme dépend aussi de ce que nous y introduisons au quotidien. Certains produits et déchets, souvent considérés comme inoffensifs, sont de véritables saboteurs de canalisations, transformant un écoulement fluide en un bouchon tenace dont la résolution peut être coûteuse. En effet, selon les tarifs actuels des plombiers montréalais, le coût pour une simple inspection par caméra afin de diagnostiquer le problème se situe entre 300 $ et 1000 $, avant même le début des travaux de débouchage.

Connaître ces ennemis est la meilleure des préventions. Voici une liste, adaptée aux habitudes québécoises, des dix substances à ne jamais laisser franchir le seuil de vos canalisations :

- Lingettes « jetables » : Malgré leur nom, elles ne se désintègrent pas et sont le fléau numéro un des stations d’épuration de Montréal, créant des amalgames massifs.

- Graisses de cuisson d’hiver : Les graisses de tourtière, de fondue ou de poutine se solidifient au contact de l’eau froide et tapissent les tuyaux, réduisant leur diamètre.

- Cheveux en grande quantité : Ils s’enroulent, forment des filets qui piègent les autres débris et créent des bouchons particulièrement difficiles à déloger.

- Pastilles pour lave-vaisselle bas de gamme : Certaines contiennent des agents qui ne se dissolvent pas complètement et peuvent, à long terme, corroder la fonte des tuyauteries plus anciennes.

- Déboucheurs chimiques acides : Fortement déconseillés par les plombiers professionnels, ils peuvent endommager les tuyaux en ABS et sont dangereux pour l’environnement.

- Marc de café : Contrairement à une idée reçue, il ne nettoie pas les tuyaux. Il s’accumule et forme des bouchons très denses et compacts.

- Litière pour chat : Même « agglomérante » ou « jetable », elle est conçue pour gonfler au contact de l’eau, ce qui est la recette parfaite pour un blocage total.

- Médicaments : Ils ne bouchent pas les tuyaux, mais polluent le système d’eau municipal, car les stations d’épuration ne sont pas équipées pour les filtrer.

- Cotons-tiges et fils dentaires : Ils ne se décomposent pas et s’entremêlent avec les cheveux et les graisses pour former des bouchons résistants.

- Restes de nourriture sans broyeur adapté : Les peaux de légumes, les pâtes et le riz gonflent dans l’eau et peuvent créer des obstructions.

La vigilance est la meilleure des protections. En traitant vos canalisations avec respect, vous préservez non seulement leur intégrité, mais aussi votre tranquillité d’esprit et votre portefeuille.

À retenir

- La performance d’un système d’évacuation réside dans l’équilibre de la pente (souvent 1 à 2%) pour atteindre la « vitesse de transport critique », et non dans une inclinaison maximale.

- Le silence d’une colonne de chute dépend d’une approche triple : le choix de matériaux denses (fonte), l’utilisation de raccords à grand rayon (2×45°) et la désolidarisation acoustique (colliers antivibratiles).

- Le bon fonctionnement d’un siphon dépend entièrement d’un système de ventilation bien dimensionné et protégé des obstructions (comme le givre en hiver), qui maintient l’équilibre des pressions.

Le système d’évacuation : les coulisses silencieuses de votre confort sanitaire

Nous avons exploré les détails, les paradoxes et les principes physiques qui animent un système d’évacuation. Il est temps de prendre du recul pour admirer la chorégraphie dans son ensemble. Un système d’évacuation est bien plus qu’une somme de tuyaux; c’est un réseau interdépendant où chaque composant – pente, ventilation, raccord, siphon – joue un rôle essentiel pour garantir un fonctionnement silencieux, inodore et sans faille. L’un des principes fondamentaux, souvent négligé, est la séparation des réseaux. Comme le rappellent les plombiers experts, « les eaux ménagères, les eaux-vannes ainsi que les eaux pluviales doivent adopter un schéma d’évacuation distinct. Elles ne peuvent pas être évacuées dans la même canalisation ».

Cette séparation prévient la contamination et les surcharges du système. Un autre élément de sécurité, devenu une nécessité dans de nombreuses régions, est le clapet anti-retour. Dans le Grand Montréal, où les pluies diluviennes peuvent rapidement submerger les égouts municipaux, son installation est souvent obligatoire. Ce dispositif simple, une porte qui ne s’ouvre que dans le sens de l’écoulement, empêche les eaux d’égout de refouler dans votre sous-sol. Son installation par un professionnel certifié peut non seulement éviter des dégâts catastrophiques, mais aussi réduire votre prime d’assurance habitation.

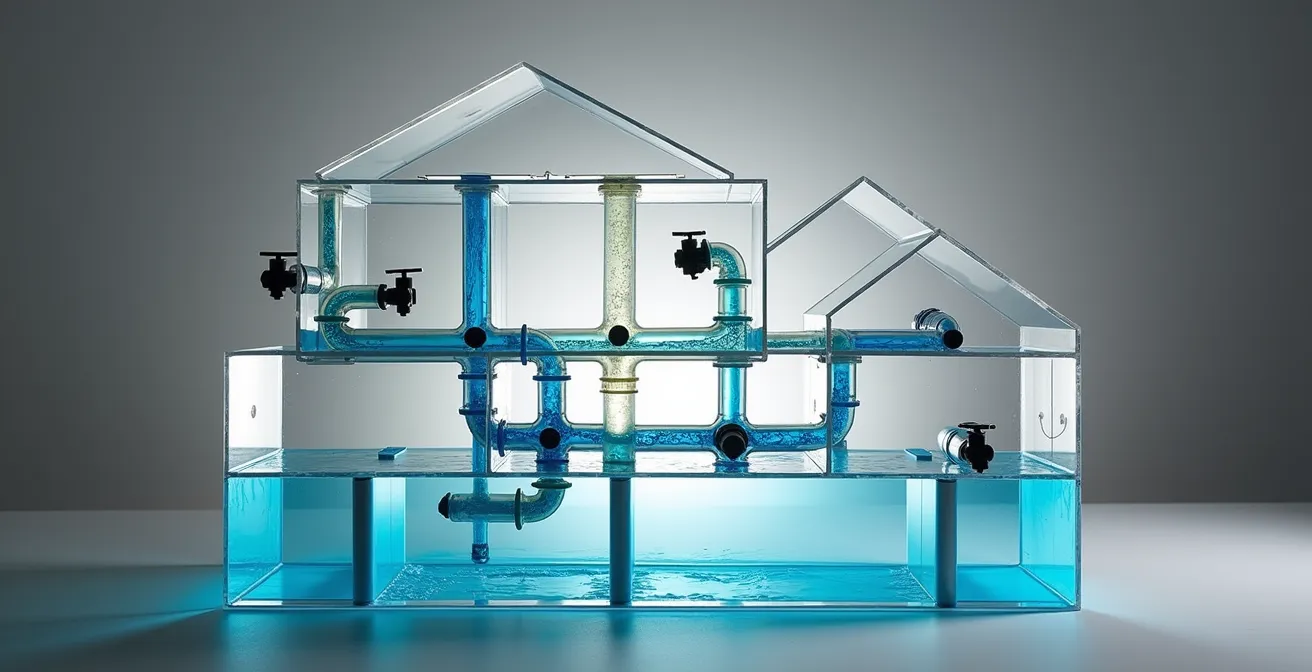

Cette vision en coupe d’un système typique de triplex montréalais illustre parfaitement cette interconnexion. On y voit comment l’évent de toit, les colonnes de chute, les siphons de plancher et le clapet anti-retour travaillent de concert. Concevoir un tel système exige une vision holistique, une compréhension profonde non seulement des normes, mais de l’esprit de la loi. C’est l’art de transformer une contrainte technique en une source durable de confort et de quiétude.

Pour garantir que votre prochain projet de construction ou de rénovation intègre cette science de l’écoulement parfait, l’étape suivante consiste à collaborer avec un maître mécanicien en tuyauterie qui partage cette vision d’excellence et de performance. Faites inspecter vos plans ou votre installation existante pour vous assurer que chaque détail contribue à la quiétude et à la fiabilité de votre demeure.

Questions fréquentes sur la conception d’un système d’évacuation

Pourquoi ma toilette fait ‘glouglou’ quand la machine à laver se vide?

C’est le signe classique d’un problème de ventilation. La masse d’eau de la machine à laver crée une pression négative dans le système qui n’est pas compensée par un apport d’air suffisant. Cette dépression aspire alors l’air à travers le point le plus proche, souvent le siphon de votre toilette, provoquant ce bruit caractéristique et risquant de vider la garde d’eau.

Pourquoi mes drains sentent mauvais après une longue absence?

C’est un phénomène simple d’évaporation. La garde d’eau dans le siphon, qui bloque les gaz d’égout, s’est évaporée avec le temps, créant un passage direct pour les odeurs. Pour y remédier, il suffit de faire couler un peu d’eau dans chaque drain (éviers, douches, drains de plancher) pour reconstituer le joint hydraulique.

Comment le givre peut-il affecter mon système en hiver?

Le blocage de l’évent de plomberie sur le toit par le givre est un problème sérieux, surtout au Québec. La vapeur d’eau qui s’échappe gèle et obstrue la sortie. Le système ne peut plus « respirer », ce qui génère une pression négative généralisée à chaque utilisation d’un appareil sanitaire, aspirant l’eau de tous les siphons de la maison et laissant entrer les odeurs d’égout.