La crainte d’une connexion électrique défaillante hante tout bricoleur sérieux. La solution ne réside pas seulement dans le respect des normes, mais dans la maîtrise d’un savoir-faire artisanal. Cet article dévoile les techniques et la mentalité du « bel ouvrage » chères aux maîtres électriciens québécois, pour transformer chaque branchement en une œuvre d’art de fiabilité, conçue pour durer des décennies sans jamais faillir.

Une prise qui chauffe anormalement, une lumière qui scintille sans raison, un disjoncteur qui saute de manière inexpliquée. Ces petits signes sont la hantise de tout propriétaire qui a mis la main à son installation électrique. On se dit souvent qu’il suffit de « bien serrer » les vis ou de tordre les fils ensemble pour que tout soit correct. Pourtant, la différence entre une connexion qui « fonctionne » et une connexion véritablement parfaite, sécuritaire et durable, tient à une série de détails précis, une sorte d’artisanat hérité des maîtres du métier.

Cet art du « bel ouvrage » électrique va bien au-delà de la simple conformité au Code. C’est une philosophie qui repose sur la compréhension de la mécanique des matériaux, la propreté du geste et l’anticipation des pannes. Alors que beaucoup se contentent de suivre une recette, le véritable connaisseur cherche à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi un fil de cuivre ne se comporte pas comme un fil d’aluminium ? Pourquoi une simple boucle bien formée peut garantir la pérennité d’une connexion ? C’est ce qui distingue un travail amateur d’une installation professionnelle.

La véritable maîtrise ne se trouve pas dans l’outil le plus cher, mais dans l’intelligence de la main qui le guide. C’est cette expertise que nous allons décortiquer, geste par geste. Nous verrons comment chaque étape, du dénudage du fil à l’équilibrage du panneau, contribue à créer un système électrique non seulement fonctionnel, mais d’une fiabilité à toute épreuve.

Cet article vous guidera à travers les secrets de fabrication d’une connexion électrique irréprochable. Vous découvrirez les techniques précises qui font toute la différence, en vous appuyant sur des exemples concrets et les règles de l’art propres au Québec.

Sommaire : Les gestes clés pour une connexion électrique d’exception

- Comment dénuder un fil comme un pro (sans l’abîmer)

- Marette ou Wago : quel est le meilleur connecteur pour vos fils électriques ?

- Le grand débat des électriciens : faut-il torsader les fils avant de mettre la Marette ?

- La boucle parfaite : le secret d’une connexion à vis qui ne se desserrera jamais

- Comment brancher un fil souple sans risque de mauvais contact

- Changer une prise soi-même : l’erreur que presque tout le monde fait et qui est un risque d’incendie

- La soudure à froid du PVC : la méthode infaillible en 5 étapes pour des joints étanches à vie

- Au-delà du disjoncteur : les secrets d’une distribution électrique à l’épreuve des accidents

Comment dénuder un fil comme un pro (sans l’abîmer)

Le premier geste, le plus fondamental, est aussi celui où la première erreur critique peut survenir. Dénuder un fil n’est pas simplement enlever du plastique ; c’est préparer la surface de contact qui assurera la conductivité parfaite. Une simple entaille dans le cuivre le fragilise, crée un point chaud potentiel et compromet toute la connexion. C’est un détail qui peut sembler minime, mais qui est lourd de conséquences, sachant que, selon les données du ministère de la Sécurité publique, plus de 35% des incendies résidentiels au Québec sont d’origine électrique. La perfection commence ici.

L’obsession du maître électricien est de préserver l’intégrité du conducteur. Une pince coupante ou un couteau mal utilisé créera inévitablement une microfissure. Avec les vibrations et les cycles de chauffe et de refroidissement, cette fissure peut s’agrandir et mener à une rupture. L’utilisation d’une pince à dénuder de qualité, et surtout auto-ajustable, n’est pas un luxe, mais une nécessité. Elle garantit une coupe nette de l’isolant sans jamais toucher au précieux cuivre. Le « bel ouvrage » se reconnaît à un conducteur lisse, brillant et sans la moindre marque.

Votre plan d’action : Les 5 étapes pour un dénudage irréprochable

- Choisir le bon outil : Utilisez une pince à dénuder auto-ajustable. C’est l’assurance de ne pas entailler le conducteur en cuivre, contrairement à une pince coupante standard qui demande une dextérité difficile à maîtriser parfaitement.

- Retirer la gaine extérieure : Pour un câble NMD90 (14/2 ou 12/2), incisez délicatement la gaine sur sa longueur avec un outil adapté, sans jamais laisser la lame toucher l’isolant des fils internes.

- Adapter la technique au matériau : Pour le rare fil d’aluminium, la pression doit être minimale. Une entaille sur de l’aluminium est encore plus critique que sur du cuivre, car il est plus cassant.

- Mesurer la longueur à dénuder : Respectez scrupuleusement les longueurs spécifiées par le fabricant du connecteur, conformes au Code Électrique du Canada : typiquement 12-15mm pour une Marette et 8-10mm pour un Wago. Trop court, le contact est insuffisant ; trop long, du cuivre nu risque d’être exposé.

- Inspecter le résultat : Avant toute connexion, une inspection visuelle est obligatoire. Le cuivre doit être parfaitement lisse, sans aucune entaille ni rayure. Si le fil est abîmé, coupez et recommencez. Il n’y a pas de compromis.

Marette ou Wago : quel est le meilleur connecteur pour vos fils électriques ?

Le débat entre la traditionnelle Marette (le capuchon à visser) et le plus moderne connecteur Wago (à insertion ou à levier) anime les chantiers québécois. Pour l’artisan, ce n’est pas une question de modernité contre tradition, mais de choisir le bon outil pour la bonne tâche. Chaque connecteur a sa propre mécanique et ses avantages. La Marette, bien installée, crée une connexion mécanique extrêmement robuste grâce à son ressort conique interne qui mord les fils. Le Wago, lui, mise sur la rapidité et la constance de la pression exercée par ses contacts à ressort internes.

La véritable question n’est donc pas « lequel est le meilleur ? », mais « lequel est le plus adapté à ma situation et à mon niveau de maîtrise ? ». La Marette pardonne moins une mauvaise préparation, tandis que le Wago demande une longueur de dénudage très précise. Peu importe votre choix, un critère est non-négociable : la certification CSA ou cUL. L’étude de cas d’E3 Électricité est formelle : les connecteurs achetés en ligne sans ce sceau sont une bombe à retardement, et en cas d’incendie, votre assurance pourrait refuser de couvrir les dommages si le matériel n’est pas conforme au Code électrique du Québec.

La comparaison suivante, basée sur une analyse des normes électriques québécoises, met en lumière les forces et faiblesses de chaque solution pour vous aider à faire un choix éclairé d’artisan.

| Critère | Marette | Wago |

|---|---|---|

| Prix unitaire | 0,10 $ – 0,50 $ | 0,75 $ – 2,00 $ |

| Certification CSA | Oui (vérifier le marquage) | Oui (vérifier le marquage) |

| Rapidité d’installation | Moyenne (nécessite torsade) | Rapide (insertion directe) |

| Compatibilité aluminium | Non (sauf modèles violets spéciaux) | Non (sauf modèles spéciaux) |

| Réutilisable | Non recommandé | Oui |

| Résistance aux vibrations | Excellente si bien installée | Bonne |

| Préférence des électriciens québécois | Génération expérimentée | Nouvelle génération |

Le grand débat des électriciens : faut-il torsader les fils avant de mettre la Marette ?

Voilà une question qui divise presque autant que le hockey à Montréal. D’un côté, l’école de la « vieille garde » soutient qu’une torsade préalable des fils de cuivre est la marque d’un travail bien fait. L’argument est mécanique : on crée une connexion solide et fiable avant même d’ajouter la Marette. Le capuchon ne sert alors que de protection et de finition. De l’autre, certains avancent que le ressort interne de la Marette est conçu pour torsader les fils lui-même et qu’une pré-torsade pourrait même nuire à son efficacité.

Dans la philosophie du « bel ouvrage », la réponse est sans équivoque : on torsade. Pourquoi ? Parce que c’est le principe de la redondance sécuritaire. La torsade, réalisée proprement avec une pince, assure un contact électrique maximal sur toute la longueur des conducteurs dénudés. La Marette vient ensuite consolider et isoler cette connexion déjà parfaite. C’est la signature de l’artisan qui ne laisse rien au hasard. Une bonne torsade est uniforme, serrée, et se termine proprement, sans fils qui s’échappent.

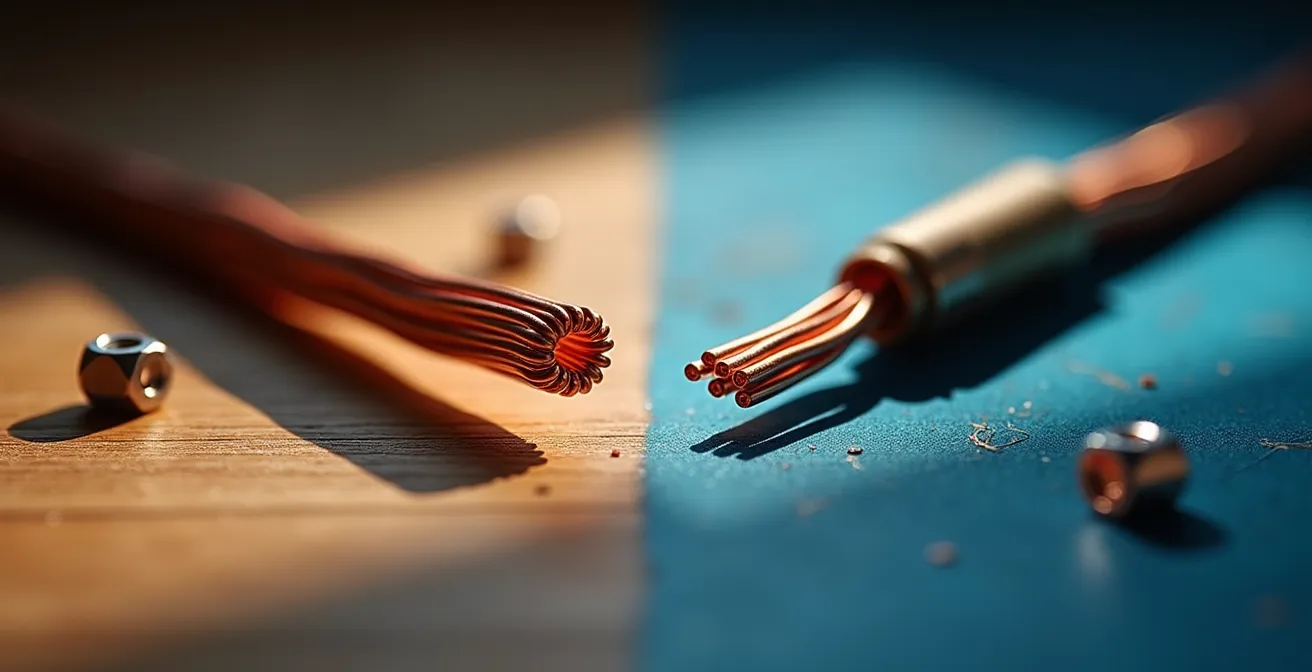

Cette image illustre parfaitement la différence entre un geste maîtrisé et une approximation. À gauche, la torsade est une sculpture de cuivre, promesse de conductivité et de solidité. À droite, un simple enchevêtrement qui ne demande qu’à créer des problèmes. Cependant, il est crucial de rappeler l’avertissement de professionnels comme ceux de La Rénovation.ca :

Au Québec on doit faire appel à un électricien afin de faire ce type de travail

– La Rénovation.ca, Guide de l’électricité résidentielle

Même en connaissant la technique, la loi exige l’intervention d’un maître électricien pour la plupart des travaux, garantissant ainsi la conformité et la sécurité de l’ensemble.

La boucle parfaite : le secret d’une connexion à vis qui ne se desserrera jamais

Sur une prise de courant ou un interrupteur, la connexion à une borne à vis est un autre moment de vérité. L’erreur la plus commune, et la plus dangereuse, est de mal orienter la boucle du fil. Le principe physique est simple : une vis se serre dans le sens horaire. Pour qu’elle entraîne le fil avec elle et renforce le contact, la boucle doit donc être formée dans le sens horaire. Une boucle formée dans le sens antihoraire sera repoussée par la tête de vis lors du serrage, créant une connexion lâche et un point de contact minimal, source d’arcs électriques et de surchauffe.

C’est l’intelligence du geste. La boucle doit être complète (environ 3/4 de tour), enserrant parfaitement la vis, sans que l’isolant ne vienne se coincer sous la tête. C’est ce souci du détail qui garantit qu’avec les années, les vibrations et les dilatations, la connexion restera aussi solide qu’au premier jour. Il faut absolument proscrire la méthode paresseuse du « backstabbing », qui consiste à insérer le fil dans les trous à l’arrière de la prise. C’est une solution rapide mais peu fiable, car le contact se fait par une simple lame à ressort. D’ailleurs, l’Office de la sécurité des installations électriques met en garde contre cette pratique qui peut causer des arcs électriques et des étincelles.

Le « bel ouvrage » commande d’utiliser systématiquement les vis latérales. C’est une garantie de contrôle sur la qualité de la pression et de la surface de contact. C’est plus long, mais c’est la seule façon de signer son travail avec la certitude d’une connexion pérenne et sécuritaire, qui ne vous lâchera jamais.

Comment brancher un fil souple sans risque de mauvais contact

Le fil souple, que l’on trouve dans les cordons d’appareils ou les luminaires, pose un défi particulier. Ses multiples brins fins ont tendance à s’écraser et à s’écarter sous une borne à vis, créant une connexion médiocre et dangereuse. Une vieille habitude de bricoleur consiste à « étamer » le bout du fil, c’est-à-dire à le recouvrir de soudure pour le rigidifier. C’est une grave erreur, formellement interdite par le Code Électrique du Canada (CÉC). Le problème est que la soudure peut fluer, c’est-à-dire se déformer lentement sous la pression et la chaleur de la connexion. Résultat : la connexion devient lâche avec le temps, provoquant des arcs et un risque d’incendie.

La seule solution professionnelle, la signature de l’artisan qui connaît les règles de l’art, est l’utilisation d’un embout de câblage, aussi appelé ferrule. Il s’agit d’un petit manchon métallique que l’on vient sertir sur l’extrémité du fil souple à l’aide d’une pince spécifique.

La solution conforme du CÉC pour les fils souples

Le CÉC est très clair sur ce point : l’étamage est proscrit dans les borniers à vis. La méthode validée est le sertissage d’embouts de câblage (ferrules). Ces pièces, disponibles chez les grands distributeurs électriques québécois comme Guillevin ou Nedco, transforment l’extrémité effilochée d’un fil souple en un conducteur solide et homogène. Une fois sertie, la ferrule peut être insérée dans un bornier à vis ou un connecteur Wago comme un fil rigide, garantissant une surface de contact maximale, une pression uniforme et une connexion fiable et durable, notamment pour les luminaires suspendus ou les transformateurs bas voltage.

Ce geste simple – choisir une ferrule de la bonne taille, la sertir fermement et vérifier la solidité de la connexion – est la différence entre un bricolage hasardeux et une installation professionnelle sécuritaire.

Changer une prise soi-même : l’erreur que presque tout le monde fait et qui est un risque d’incendie

L’erreur la plus sournoise lors du remplacement d’une vieille prise ne concerne pas la nouvelle installation, mais la méconnaissance de l’ancienne. Dans de nombreuses maisons construites avant les années 80 au Québec, on trouve du câblage en aluminium. Or, l’aluminium et le cuivre ne font pas bon ménage. Ils ont des coefficients de dilatation différents et peuvent créer de la corrosion galvanique au point de contact. Brancher une prise standard (conçue pour le cuivre) sur un fil d’aluminium est une recette pour le désastre. La connexion va inévitablement se dégrader, surchauffer et présenter un risque majeur d’incendie.

Le danger est bien réel. En effet, une étude sur la sécurité électrique révèle que les maisons câblées en aluminium sont 56 fois plus susceptibles d’avoir des connexions présentant un risque d’incendie que celles câblées en cuivre. La seule solution sécuritaire est d’utiliser des prises et des connecteurs spécifiquement conçus pour l’aluminium, marqués « CO/ALR » ou d’utiliser des connecteurs spéciaux (les fameuses Marettes violettes) pour faire la transition entre l’aluminium et un bout de fil de cuivre (pigtail) qui sera, lui, branché à la prise.

Responsabilité et assurance : les conséquences d’un travail non conforme au Québec

L’entreprise E3 Électricité de Québec rappelle un point crucial : au-delà du risque technique, il y a le risque légal et financier. Si un incendie se déclare et que l’enquête révèle une installation non conforme au Code électrique du Québec (comme une prise standard sur un fil d’aluminium), la compagnie d’assurance peut légitimement refuser la réclamation. Pire, le propriétaire peut être tenu légalement responsable des dommages matériels ou corporels causés à des tiers. C’est pourquoi le diagnostic et la réparation de câblage existant, surtout s’il est ancien, sont strictement l’affaire d’un maître électricien certifié par la RBQ.

Le « bel ouvrage », dans ce contexte, c’est d’abord l’humilité de reconnaître les limites de ses compétences et de savoir quand faire appel à un professionnel, surtout face à un héritage technique aussi sensible que le câblage d’aluminium.

La soudure à froid du PVC : la méthode infaillible en 5 étapes pour des joints étanches à vie

Lorsque les fils électriques doivent cheminer à l’extérieur, le conduit en PVC gris (Type DB2/ES2 au Québec) est la solution de choix pour les protéger des intempéries. Mais la solidité de cette protection dépend entièrement de la qualité des joints. Une « soudure à froid » mal réalisée peut laisser pénétrer l’humidité, compromettant l’isolation des câbles et créant un risque à long terme. Le secret d’un joint étanche à vie n’est pas dans la quantité de colle, mais dans la préparation chimique des surfaces.

Le processus est une réaction chimique contrôlée. L’apprêt (ou « primer ») ne nettoie pas seulement le PVC, il le ramollit chimiquement en surface. Le ciment (la « colle ») vient ensuite faire fondre et fusionner ces deux surfaces ramollies en une seule pièce de plastique. C’est une véritable soudure moléculaire. Le quart de tour lors de l’emboîtement n’est pas un geste anodin : il permet de répartir uniformément le ciment et d’assurer une fusion complète sur 360 degrés. Un joint réalisé dans les règles de l’art est plus solide que le conduit lui-même.

Voici les étapes précises pour réaliser ce geste d’artisan, garantissant une protection sans faille même face aux rudes hivers québécois :

- Couper et ébavurer : Coupez le conduit bien droit avec une scie à métaux. Ensuite, un geste essentiel souvent oublié : ébavurez soigneusement l’intérieur et l’extérieur de la coupe. Une bavure à l’intérieur pourrait blesser l’isolant des fils lors du passage, une exigence du CÉC.

- Appliquer l’apprêt : Appliquez généreusement l’apprêt (primer) sur les deux surfaces à joindre : l’extérieur du conduit et l’intérieur du raccord. Choisissez un apprêt adapté aux basses températures si vous travaillez par temps froid.

- Appliquer le ciment : Sans attendre que l’apprêt sèche, appliquez une couche uniforme de ciment PVC (comme Oatey ou Can-Weld) sur les deux surfaces.

- Emboîter et tourner : Emboîtez fermement le conduit dans le raccord en effectuant un quart de tour. Ce geste est crucial pour assurer la fusion.

- Maintenir la pression : Maintenez fermement les deux pièces ensemble pendant au moins 30 secondes. La réaction chimique a besoin de cette pression pour se compléter et éviter que le conduit ne soit repoussé hors du raccord.

À retenir

- La qualité d’une connexion électrique repose sur la propreté du geste : un dénudage sans entaille est la base de tout.

- La torsade des fils avant la pose d’une Marette n’est pas une habitude désuète, mais une redondance mécanique qui garantit une connexion supérieure.

- La physique du vissage est essentielle : une boucle formée dans le sens horaire utilise la force de la vis pour renforcer le contact, et non le desserrer.

Au-delà du disjoncteur : les secrets d’une distribution électrique à l’épreuve des accidents

La sécurité électrique ne s’arrête pas à un disjoncteur qui saute en cas de surcharge. La protection moderne est bien plus intelligente et subtile. Le « bel ouvrage » dans un panneau électrique, c’est de concevoir une distribution qui anticipe les accidents les plus insidieux. Cela passe par l’utilisation de dispositifs de protection de nouvelle génération et une compréhension de l’architecture même du panneau.

Les disjoncteurs traditionnels protègent contre les surcharges et les courts-circuits francs. Mais ils sont aveugles aux micro-arcs électriques (un fil endommagé dans un mur, une connexion lâche) qui sont une cause majeure d’incendies. C’est là qu’interviennent les disjoncteurs anti-arc (AFCI/DDFT). Comme le souligne la Régie du bâtiment du Québec :

Le CÉC 2018 rend obligatoire le disjoncteur anti-arc AFCI/DDFT dans la plupart des pièces pour toute nouvelle construction ou rénovation majeure

– Régie du bâtiment du Québec, Code de construction du Québec – Chapitre V, Électricité

Mais la vision de l’artisan va encore plus loin, jusqu’à la structure même du panneau. Un panneau résidentiel au Québec est alimenté par deux « phases » de 120V. Une distribution experte consiste à équilibrer les charges entre ces deux phases. Placer tous les circuits énergivores (chauffe-eau, cuisinière, chauffage) du même côté du panneau crée un déséquilibre qui surcharge le fil neutre commun. L’équilibrage des phases, expliqué par des experts comme Boucher Lortie, est un art qui prévient la surchauffe du neutre et garantit la stabilité et la sécurité de tout le système. C’est la pensée holistique de l’électricien qui ne voit pas des circuits, mais un écosystème.

En définitive, la quête de la connexion parfaite est moins une affaire de matériel que de mentalité. C’est l’engagement à ne jamais choisir la facilité, à comprendre la physique derrière chaque geste et à considérer chaque jonction comme une signature. C’est cette philosophie du « bel ouvrage » qui transforme une simple installation en un système fiable, sécuritaire et bâti pour traverser les décennies. Pour mettre en pratique ces conseils et évaluer la conformité de votre installation, l’étape suivante est de faire appel à un maître électricien certifié qui saura appliquer ces principes avec l’expertise requise.